C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:

kompromat-ural@pm.me

«С прожектом скоростного вертолёта можно десятилетиями ковырять в носу и сосать бюджет»

14.12.2020

В серии материалов, касающихся проекта скоростного вертолёта, партнёры редакции «Компромат-Урал» ещё несколько лет назад поставили под сомнение это начинание менеджмента госкомпании «Вертолёты России». Уже тогда было очевидно, что ничего толкового в рамках модели вертолётной отрасли России, построенной на базе этого холдинга, появиться не может.

Казалось бы, всё сказано. Однако, после недавней информации об освоении бюджета с использованием программы Ка-62, тему скоростного вертолёта имеет смысл рассмотреть под аналогичным «углом». Ведь логика этого проекта не сильно отличается от логики того, на который уже обратили внимание правоохранительные органы.

«Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном»

Примерно по такому же сценарию, описанному в бессмертном романе «12 стульев», развивается соперничество «Вертолётов России» с крупнейшими мировыми вертолётостроительными фирмами – с той лишь разницей, что вместо ограниченной зарплаты инженера Щукина в дело идёт, с лёгкой руки торгово-промышленного министра Дениса Мантурова, безграничный российский бюджет.

В марте 2008 года на выставке американского вертолетного общества мировой общественности впервые был представлен вертолет-демонстратор (пробный вариант для отработки технологий) компании Sikorsky – Х2. Это была не первая «проба пера». Увлечение повышением скорости винтокрылов началось ещё во второй половине 1950-х годов, и начало этому процессу положили советские Ми-6 и Ка-22, которые уже тогда подбирались к заветному пределу в 400 км/ч.

Зарубежные S-67, S-69, S-72, XV-15, V-22 Osprey, X2, S-97 Raider, SB-1 Defiant, Bell V-280 – это неполный перечень аппаратов вертикального взлета, которые сделали американцы за 50 лет, на пути решения задачи увеличения скорости вертолета в два раза. И только один конвертоплан (не вертолет!) V-22 пока в серии.

Если подробно исследовать характеристики всех современных серийных вертолетов, то мало кто из них может похвастаться максимальной скоростью свыше 300 км/ч, и это неспроста. До сих пор самый быстрый в мире массовый серийный вертолет – это Ми-24. Впервые он взлетел аж в 1969 году и имеет максимальную скорость 335 км/ч.

Что же не дает преодолеть этот объективно технический барьер? Всего два фактора – у любого несущего винта, у наступающей на скоростной поток лопасти, с увеличением скорости на концевых участках, происходит переход на сверхзвуковое обтекание с резким увеличением так называемого волнового сопротивления. Одновременно на отступающей от потока лопасти с увеличением скорости в комлевой части лопасти растет зона обратного обтекания, способствующая опрокидывающему вертолет моменту (профиль лопасти в корневом участке работает наоборот, а точнее – не работает). И всё это «безобразие» происходит попеременно с каждой лопастью в течение одного оборота несущего винта.

Очередное увлечение скоростными вертолетами, начавшееся в 2007 году, выявило как лакмусовая бумажка, кто на что способен. Три центра мирового вертолетостроения (США, Европа и Россия), закусив удила, пустились в гонку. В итоге, за 12 лет исследований, американцы подняли в воздух два новых типа вертолета (S-97 Raider и SB-1 Defiant). Эти работы были проведены в рамках конкурса МО США по закупке скоростного транспортно-десантного вертолета на замену многоцелевого S-70 BlackHawk верой и правдой служившего армии США не одно десятилетие. Европейцы сделали скоростной автожир Х3 и, кажется, успокоились.

А наши? Не построив ни одного принципиально нового вертолёта, наши эффективные менеджеры из ВР быстро поняли, что на этой теме можно очень просто и патриотично (так сказать, соревнуясь с западными конкурентами) «осваивать» бюджет.

А был ли конкурс?

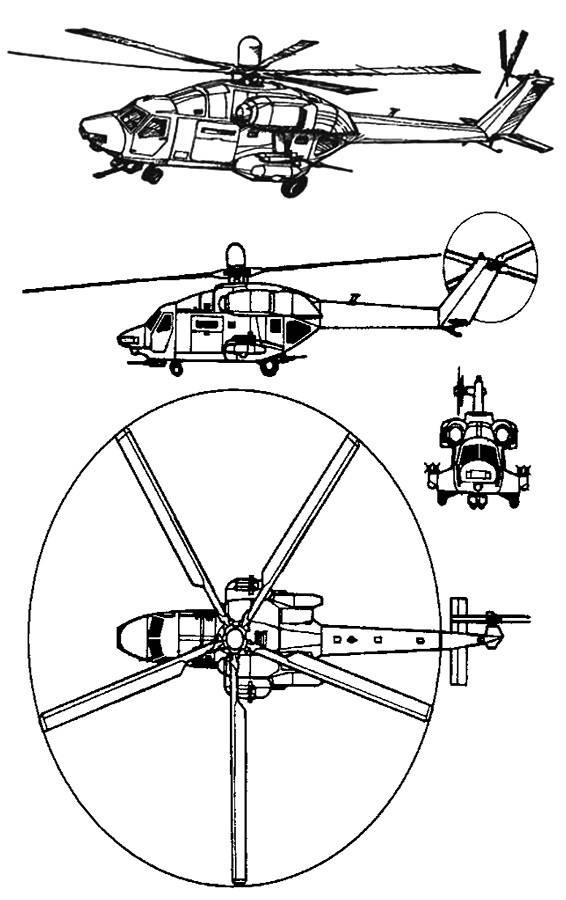

В «домашнем» конкурсе, на проектирование скоростного вертолёта приняли участие две (тогда ещё автономные) конструкторские школы Михаила Миля и Николая Камова. При этом, камовцы предложили своё оригинальное решение, обосновав возможность использования соосной схемы для увеличения скорости вертолёта. Кстати, примечательно, что сделанный американцами для отработки технологий скоростной вертолёт Х2, имеет, совершенно нехарактерную для американцев, соосную схему. Сказать, что американцы «сглупили» – язык не поворачивается. Следовательно, именно у этой схемы есть скоростные резервы, о чём и говорил генеральный конструктор камовской фирмы Сергей Михеев. Но конкурс, ожидаемо, выиграла милевская «идея». А кто бы сомневался? Ведь, как потом стало известно, уже тогда «Вертолёты России» планировали фактически «уничтожить» конструкторскую школу Николая Камова, растворив её в милевской фирме путём создания «бесформенного» НЦВ (национального центра вертолётостроения). Кто, при таком подходе, позволил бы камовцам выиграть конкурс и получить финансирование?

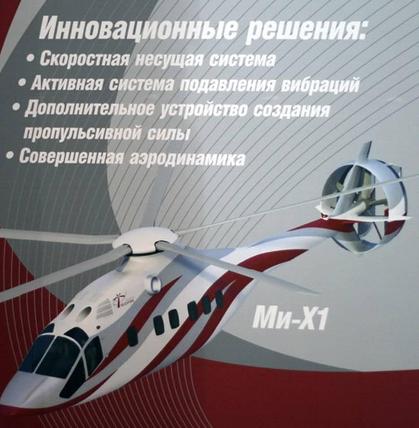

Да и научный авторитет Сергея Михеева, реального советского авиаконструктора, который в течение 50 лет продолжал развитие школы Камова, явно раздражал «безродных» менеджеров из ВР, – о чём говорят наши источники в холдинге. В итоге, «победил» Ми-Х1, по сути, отправив камовские проекты Ка-92 и Ка-102 в стол. Но, как позже выяснится, никакого Ми-Х1 эффективные менеджеры, судя по всему, делать не собирались, ограничившись исключительно небольшим рекламным макетом…

Старенький Ми-24 вместо победившего Ми-Х1

В декабре 2007 года будущий генеральный конструктор «Вертолётов России» Николай Павленко, представлявший тогда КБ Миля, опубликовал в журнале «Вертолётная индустрия» статью «400 км/ч не предел», сулившую нашему вертолетостроению свой исконно русский путь увеличения скорости вертолета. И этот путь был на редкость элегантен – предполагалось, что за счет особых гидрозамков горизонтальных шарниров втулки несущего винта, обычный одновинтовой вертолет с толкающим маршевым винтом смог бы достичь крейсерской скорости 450 км/ч и выше. МО РФ выделило деньги, но дальше статьи эта технология так и не двинулась.

То ли идея не принадлежала Павленко, а потому не было понятно, как ее реализовывать, то ли эта идея была далека от практики. А может, нынешний генеральный просто испугался ответственности? Но, тем не менее, должность генерального конструктора ВР была им получена в 2016 году, а денежки государства «съедены», и денежки эти немалые.

Только из открытых источников можно узнать, что за 13 лет на эту тему освоено порядка 5,7 млрд. руб. Где-то говорится и о 7 млрд. При этом, как известно, никакого нового вертолёта (как у западников) в России не появилось. А чтобы хоть как-то «обозначить активность», ВР объявили о создании так называемого «демонстратора». Слепили его из старенькой легендарной 24-ки (Ми-24) с одноместной кабиной и новыми лопастями. Лопасти, при этом, действительно получились знатные, что позволило достичь максимальной скорости 380 км/ч. А далее процесс заглох. Но не дороговато ли этот комплект лопастей продали государству?

Американцы же, поставив перед собой задачу заменить военно-транспортный UH-60 BlackHawk, начали пробовать несколько давно исследованных направлений увеличения скорости – вспомнили и про скоростные исследования компании Piasecki и в 2007 году взлетел Х-49A Speedhawk. Он сильно повторял концепцию, описанную в статье Павленко, но, в отличии от Ми-1Х, этот вертолёт летал.

К 2012 году, после испытаний Х-49А, стало ясно, что для одновинтовой схемы скорость 400 км/ч – физический предел. Даже с крылом и толкающим винтом Х-49А не достиг этого максимума.

И вот тут возникает принципиальный вопрос: а для чего вертолету высокая скорость? И, самое главное, – какова цена прироста каждого километра в час?

В гражданской эксплуатации скоростной вертолёт неэффективен

Еще в 2010 году один из ведущих аэродинамиков «МВЗ им. М.Л. Миля», соавтор Михаила Миля по вышедшей в начале 60-х годов книге «Вертолеты. Расчет и проектирование», доктор технических наук Александр Браверман (начальник отдела аэродинамики при Михаиле Миле) в своей статье «Скорости полета и цены работ, выполняемых одновинтовым вертолетом грузоподъемностью 4…5 т» буквально на пальцах, с серьезными расчетами и графиками, разъяснил бесперспективность борьбы за скорость вертолёта в гражданской авиации.

И вот какие выводы делает ученый: оптимальные скорости, на которых рассматриваемый одновинтовой вертолет имеет наилучшие экономические показатели, равны 300…310 км/ч. Дальнейшее увеличение скорости коммерчески не оправдано и приведет к увеличению мощности двигателей, расходу топлива, повышению вибраций и шума. Увеличение скорости полета вертолета неизбежно приводит к увеличению массы пустого вертолета и его взлетной массы. Стоимость летного часа увеличивается в зависимости от скорости полета у вертолета более резко, чем у самолета, поэтому оптимальные скорости у вертолета меньше.

То есть Ми-Х1, а по факту обычный Ми-24, для применения в гражданской авиации не имеет никакого смысла. И это понятно. Ан-24 (или Ил-114-300) с его крейсерской скоростью 550 км/ч и способностью сесть на любой грунтовый аэродром в разы дешевле суперскоростного вертолета. Ну ладно, с гражданской авиацией мы уяснили: предложенный милевцами скоростной вертолет – чистой воды профанация для освоения госбюджета. А что с военными?

Без отраслевых НИИ сложно…

Но и тут оказалось не всё гладко. Существует прямая зависимость высоты полета вертолёта от скорости. И чем ниже он летит, тем меньше вероятность, что его засекут (а если и засекут, то уж точно не успеют прицелиться). Так вот, полет вертолета на предельно малой высоте 5 – 15 метров осуществляется на скорости не выше 80 – 120 км/ч, если это не происходит… над водной гладью или в степи, над пустыней!!! И вот оно ключевое слово: «водная гладь» (ровная поверхность). Американские скоростные вертолеты не собираются воевать против серьезного противника с хорошей системой ПВО, потому что лететь на скорости 519 км/ч (а именно такое требование предъявляет новый конкурс) на высоте ниже 50 метров смерти подобно. Они собираются стартовать с авианосца с группой спецназа: высадятся, схватят очередного «Бен Ладена» и восвояси. Именно поэтому заказчиком скоростного вертолёта у американцев выступают, в том числе, Силы специальных операций и Корпус морской пехоты.

Надо также отметить, что нападение – это не наша доктрина. Мы всегда защищаемся. А если уж нападаем, то высаживаем дивизию ВДВ на паре десятков Ил-76. И это происходит намного быстрее любого скоростного вертолета будущего.

Но разработка скоростного вертолёта, предложенная эффективными менеджерами, заинтересовала наше Минобороны. А почему? А потому что, если раньше наше МО обладало целым рядом отраслевых НИИ, которые могли поспорить с «умниками» из ОКБ, то теперь они (НИИ) оптимизированы, и военный заказчик, будучи отныне некомпетентным, идет на поводу у «эффективных менеджеров» из «Вертолётов России», а может даже и вступают с ними в финансовый сговор. Ведь пока такое понятие, как откат в России никто не отменял.

Но вернемся к американцам. Требование армии США к скоростному вертолёту SB>1 Defiant (созданному с использованием соосной схемы – прим. редакции) подразумевает, что он должен перевозить 12 десантников и иметь стоимость порядка 43 млн. долларов США. То, что уже получилось – при взлётной массе 13,6 тонн возит 12 десантников. Вертолёт удалось разогнать на снижении до 420 км/ч. Но стоит ли эта затея таких денег? Эксплуатирующийся в армии США BlackHawk возит столько же, летает также далеко (боевой радиус 592 км), но со скоростью 278 км/ч. При этом стоимость его в разы ниже.

Ну и для сравнения, наш Ми-8МТВ-1 (230 км/ч) при взлетной массе 13 т. возит 4 тонны полезного груза или 34 десантника. Помните выводы Бравермана: «Увеличение скорости полета вертолета неизбежно приводит к увеличению массы пустого вертолета и его взлетной массы». Но нет пророка в родном Отечестве. Будем дальше тратить деньги?

Когда в конце 60-х молодые инженеры компании Sikorsky Aircraft разработали используемую ныне концепцию ABC (Advancing Blade Concept – концепция опережающей лопасти) выдающийся конструктор Игорь Сикорский сказал: «Молодые… побалуются и вернутся к вертолетам». До сих балуются, а мы баловникам в рот смотрим.

В чём интерес «эффективных менеджеров»?

Надо отметить, что вместо «скоростной профанации» в России есть проект, требующий срочной реализации для армии. До сих пор основным армейским военно-транспортным вертолетом является вертолёт, созданный на базе Ми-8, который ранее создавался для ГА. Не лучше дела обстоят и с заказанным военным ведомством Ми-38 (он тоже изначально создавался для ГА). Оба эти вертолета не проектировались с точки зрения выживаемости десанта на борту в случае аварии. Похоже, что нашим современным военным вообще наплевать на десант, который в случае элементарного отказа двигателей (а в бою это норма), превращаются в мешки с костями от удара о землю.

Со второй половины 80-х совместно с институтами ВВС и сухопутчиков был создан проект Ми-40 – вертолетная боевая машина пехоты. Основу вертолета составлял Ми-28Н с кабиной на 10-12 десантников. В нем была сохранена вся система спасения и агрегаты Ми-28Н, позволяющая безопасно приземляться с вертикальной скоростью до 12,6 м/с. А где сейчас этот вертолет? Нет. Потому что его можно сделать в кратчайшие сроки за небольшие деньги, а со скоростным вертолетом можно десятилетиями «ковырять в носу» и «сосать бюджет».

В этом-то и заключается прямая аналогия с расследованием по Ка-62, – вертолёты, конечно, разные, но смысл тот же: долгосрочное освоение бюджета под сомнительную программу. Тут главное заказчику запудрить мозги, да и распиарить программу по возможности во всех СМИ, чем, судя по всему, руководство вертолётного холдинга, совместно с Минпромторгом, активно занимается всё последнее время. Но не дороговато ли вышел комплект скоростных лопастей для российских налогоплательщиков? А вот на этот вопрос может ответить только следствие, - подытоживает автор издания СМИ «Наша версия» Сергей Кокорин в материале «Гонка за скоростью или бюджетными деньгами?»

Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей и партнёров за обратную связь и профессиональный разбор темы. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Николая Зенкова

«Компромат-Урал»

Контекст:

«Могучий» российский авиапром разваливают системно

«Сердюков, конечно, тот ещё... Но и Мантурова с Михеевым ФСБ и СКР забывать не должны»

Социолог Мантуров и пересидевший Путина чиновник Нерадько – ликвидаторы российского авиапрома?

Мантуров Денис Валентинович – чиновник с повадками олигарха

Министр Мантуров сошлёт главу «Вертолётов России» на пошив масок?

Другие публикации

8.10.2025

Директор челябинского центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Жазит Нургазинов стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб., используя полученные от администрации Челябинска субсидии. По данным источника в правоохранительных органах, сделка была заключена с ООО «Отдых», у которого руководство парка ранее арендовало аттракционы.

7.10.2025

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения в отношении бывших областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына. Их обвиняют в получении взяток на смехотворную общую сумму «свыше 4,4 млн руб», то есть, ниже цены приличного автомобиля. Впрочем, имя Николая Смирнова не раз звучало в уголовном деле топ-менеджеров «Облкоммунэнерго», а также в иске Генпрокуратуры по изъятию активов у Артёма Бикова и Алексея Боброва.

15.08.2025

Кампания по раскулачиванию долларового миллиардера Константина Струкова остаётся в сфере внимания редакции «Компромат-Урал». События уже обернулись несколькими коррупционными скандалами с участием должностных лиц, имевших, мягко говоря, тесные связи с опальным олигархом. Особенное внимание проверяющие из Москвы обратили на взаимоотношения Струкова с руководителями регионального управления Следственного комитета. Как выяснилось, он знаком и с экс-главой регионального СУ СКР Денисом Чернятьевым, которого ранее Александр Бастрыкин уволил по дискредитирующим основаниям, и с нынешним – Алексеем Колбасиным. Колбасин имеет от Бастрыкина почётную грамоту, а также награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени и именным оружием.