C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:

kompromat-ural@pm.me

«У власти зуд секретности в раскрытии информации о себе и паралич этики в использовании персональных данных»

2.12.2020

Начиная с «медведевской цифровизации» российское государство шагнуло довольно далеко в плане открытости данных: появились госуслуги, госзакупки, и в целом взаимодействовать с государством стало удобнее. Но сейчас всё больше закупок проходит в режиме секретности, а некоторые госорганы, кажется, так и не начали раскрывать свои траты, нормативные акты и прочие данные.

При этом само государство не гнушается слежкой за гражданами и пытается собрать о них всё больше данных, иногда вопреки здравому смыслу. О том, как и почему меняется ситуация с открытостью информацию в России, екатеринбургский журналист Дмитрий Комаров поговорил с директором АНО «Информационная культура» Иваном Бегтиным, который выступил на VIII Общероссийском гражданском форуме.

«Есть области, где невозможно что-то делать в закрытом режиме»

— В какой момент в России началось «закрепощение данных»?

— Оно началось достаточно давно и не просто с данных, а в принципе с доступности государственной информации. Если вы обратите внимание, как публикуются указы ведомств, указы президента, распоряжения правительства, то увидите, что далеко не все из них общедоступны. Между опубликованными документами есть огромные пробелы, и началось это со времён Ельцина. Было несколько лет, в течение которых публиковались фактически все документы, но потом это прекратилось. И сегодня о документах, которые не публикуются, мы не знаем вообще ничего: засекречены ли они на самом деле, или их просто не стали публиковать.

В каких-то вопросах прозрачность повышается: у нас всегда была довольно высокая открытость финансов, контрактов, субсидий и так далее. Эта работа велась Минфином с тем, чтобы мы соответствовали разного рода международным стандартам.

Но с раскрытием информации, связанной с противодействием коррупции, — о бенефициарных владельцах, о разного рода сделках заинтересованности, сведения из деклараций чиновников — у нас всегда были пробелы.

И самая большая проблемная область в России, в которой данные активно закрывают, — это всё, что касается качества жизни. Если раньше было гораздо проще получить оперативную статистику по смертности, сведения о заболеваниях, о количестве больных ВИЧ, туберкулезом и так далее, то теперь эта информация в большей степени не раскрывается, причем как на федеральном уровне, так и на региональном. То же самое касается информации о качестве воды и воздуха. Со всем этим и раньше было не всё хорошо, но сегодня ситуация ухудшается. Например, сведения о смертности в Москве очень сложно получить прямо сейчас.

— Почему так происходит?

— Проблема с доступностью информации — это следствие отсутствия сдержек и противовесов в текущей конфигурации власти, отсутствии механизмов воздействия на исполнительную власть по раскрытию информации. Их крайне мало, и возникают они, по сути, только там, где либо сама деятельность государства и его партнёров-коллаборантов предусматривает публичность сведений: например, там, где есть госзакупки, просто невозможно по-другому. Либо там, где возникают разные международные обязательства. Наша система по противодействию отмыванию доходов и открытость бюджетной сферы — результат участия России в разных международных группах, которые на этом делают важный фокус и добиваются прозрачности.

Но с внутренней повесткой открытости всё очень сложно. Вот уже много лет за неё никто не отвечает. Ранее это был министр Михаил Абызов, хотя и при нем это была «ловля низко висящих плодов». Но после того как его судьба закончилась довольно трагически, за это не отвечает никто. В этой ситуации все заинтересованные группы лоббистов играют на поляне закрытия того, что им неудобно или некомфортно в их деятельности.

— Зачем правительству вообще нужно открывать данные для широкого доступа?

— Иногда это имеет политические мотивы. Например, наш президент недавно анонсировал создание системы мониторинга воздуха на всю страну. Это вполне политическое действие, которое показывает, что государство что-то делает в части информирования граждан о качестве жизни. Хотя, опять же, это было анонсировано, но потом было перенесено из-за пандемии, а никаких действий, чтобы хотя бы открыть имеющуюся информацию, к сожалению, не происходит.

Но, честно скажу, политической мотивации не так много. Иногда на открытие данных идут потому, что граждане не очень-то доверяют государству. Например, в случае пандемии коронавируса у нас государство раскрывает много сведений. Не самым лучшим образом, не самым подробным и не в качестве открытых данных, а скорее в качестве пиар-отчетов — но тем не менее.

Другая причина открыть данные — необходимость взаимодействия государства с контрагентами. Открытых сведений о юрлицах год от года становится всё больше.

— Вообще требование открыть данные — это какая-то либеральная мечта, или в этом есть реальный практический управленческий смысл?

— Я бы не назвал это мечтой, и уж тем более мечтой либеральной общественности. Просто есть некоторые области, где невозможно что-то делать в закрытом режиме. Но, как ни неприятно было бы это признавать, кое-где открытость у нас является следствием централизации власти, и под её соусом подаётся на самом деле нарушение Конституции. Например, решение по созданию информационных систем на федеральном уровне, которые, по сути, минуют власть субъектов федерации.

Вводя единую систему торгов, закупок или регистрации нормативных актов, федерация занимается прямым регулированием действий муниципальных образований, минуя власти регионов.

За счёт внедрения разных федеральных систем власть под видом предоставления блага людям ослабляет власти регионов, что, наверное, по мнению кого-нибудь из политологов, не вполне хорошо.

— Если федеральные органы власти ещё более или менее публикуют документы, то на региональном и муниципальном уровне даже проект нормативного акта можно увидеть не всегда. Это от нежелания открываться или от бедности IT-возможностей регионов и городов?

— Где-то это бедность денежная, где-то бедность духа. Чаще всего возможности публиковать документы есть, и это скорее вопрос организационный, чем какой-либо другой. Иногда не хватает ставок и людей, но в принципе это вопрос тех же «сдержек и противовесов». И каждый раз, когда мы сталкиваемся с закрытостью на региональном уровне, возникает предложение сделать какую-нибудь федеральную систему и всех заставить открываться.

Богатые субъекты зачастую целенаправленно проводят политику закрытости, хотя ресурсы для создания систем у них есть. Например, Москва официально не публикует большинство своих документов на портале pravo.gov.ru, который, по идее, должен собирать все нормативные акты в стране. Максимум — размещает реквизиты на сайте Минюста, а самого документа в открытом доступе может и не быть.

На уровне субъектов федерации есть общий тренд: всё, что можно, централизуется. Самые яркие примеры: портал Госуслуг, портал госзакупок, торги и так далее.

— Почему у России нет собственной удобной общей информационной системы правовых документов, а только «Гарант» и «Консультант» по подписке? Государству не интересно, чтобы его граждане знали свои законы?

— У нас есть системы pravo.gov.ru и pravo.minjust.ru, и главный их недостаток, который восполняют коммерческие системы, — отсутствие огромного количества комментариев к документам, судебных решений и так далее. В принципе такая система крайне интеллектуально ёмкая. Создать государственный продукт хотя бы уровня, сравнимого с частными системами, крайне сложно. Хотя, если бы тот же Минюст публиковал документы в машиночитаемых форматах, то и коммерческих и некоммерческих систем было бы гораздо больше. Это уже вопрос отсутствия госполитики раскрытия данных.

Ну и, конечно, серьёзная проблема — это просто вал создания новых нормативно-правовых актов, особенно законов. Это просто что-то безумное, и требует большого расширения штата людей, которые занимаются этим и в Минюсте, и в ФСО.

«Пока никто не выходит на митинги, связанные с тотальной слежкой»

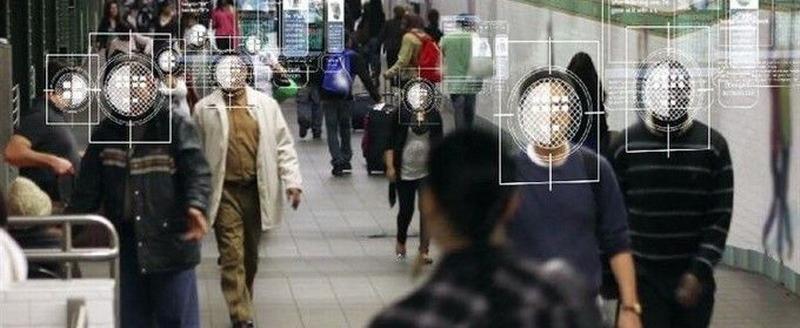

— В последнее время всё больше исходит от государства инициатив, связанных со слежкой за гражданами. Последний нашумевший пример, московский «Социальный мониторинг», собрал ужасные отзывы, допустил сотни ошибок, из-за которых люди получили штрафы, но всё ещё не списан со счетов. При этом персональные данные от государства постоянно утекают, почти любую информацию о людях можно относительно недорого купить в интернете. Где находится баланс между желанием государства следить за всеми и возможными злоупотреблениями этим ресурсом и реальным обеспечением безопасности и прозрачности системы?

— Очень трудно говорить про баланс, пока нет диалога власти и общества, и самое главное — этического понимания власти о сборе данных. У нас есть хороший пример в Татарстане, где цифровые данные по пропускам с первой волны пандемии были уничтожены под запись и протокол, и есть очень плохие примеры со стороны правительства Москвы, которое не только не уничтожило собранные данные о людях, но и продолжает внедрять всё больше систем, отслеживающих передвижение каждого жителя города. У людей, находящихся у власти, нет понимания этических ограничений использования персональных данных, использования искусственного интеллекта.

Это культурный феномен, и бороться с ним нужно культурой, повышая информированность граждан. Вы видите, что люди выходят на митинги, связанные с защитой избирательных прав, имущественных, с падением качества жизни. Но пока никто не выходил на митинги, связанные с тотальной слежкой. У граждан пока нет остроты восприятия проблемы, но она растёт. И очень скоро, я думаю, власти со всем этим столкнутся.

— Можно ли предотвратить это столкновение?

— На технологическом уровне было бы не так сложно — разговаривать с людьми, объяснять им, зачем это делается, вводить этическое регулирование, проводить публичные консультации с гражданами. В мире есть примеры, как это делается: Хельсинки ведет публичный реестр систем, автоматически принимающих решение, объясняет гражданам, как их данные собираются и раскрываются. Есть множество примеров этического регулирования в Евросоюзе, в США нарастает давление этического регулирования, вплоть до запрета камер с автоматическим распознаванием лиц.

На этом фоне российское правительство пытается применять скорее азиатские, чем европейские практики, ставя себе в пример Сингапур, но при этом забывая, что уровень доверия граждан к властям в Сингапуре превышает 80%, так же как в Китае, Южной Корее и Японии.

У нас он значительно ниже. И, к сожалению, многие шаги, которые не связаны с этическим саморегулированием государства, только подталкивают граждан к недоверию...

«У нас недостаточно возможностей применения открытых данных»

— Почему государственные приложения столь легкомысленно относятся к данным граждан?

— Это всё недостаток культуры взаимодействия и политической культуры. Дело не в технических действиях, а в решениях, которые принимают политики. Политики максимально отстраняются от того, чтобы как-то объяснять свои действия. Все вещи, которые мы обсуждали, базируются вокруг отсутствия баланса власти и надзора над исполнительной властью. Законодательная власть Москвы, по сути, не имеет прикладных механизмов воздействия на исполнительную. Предположим, сейчас внедряется очередная система слежки за горожанами в Москве. Есть ли у нас возможность как-то оспорить внедрение этой системы? Есть ли независимый омбудсмен, к которому можно обратиться? Или надзорный орган, который скажет не делать этого? Этого нет.

Правительство Москвы оплачивает оцифровку данных, которые находятся в архиве МВД. Я даже не знаю, насколько законно платить из регионального бюджета за деятельность федерального органа. Но пока это происходит, наверное, и МВД не так интересна деятельность московского правительства, и обращаться к ним на эту тему бессмысленно.

— Есть ли вещи, которые раскрывать не нужно? И есть ли что-то, что Россия сегодня может быстро и просто исправить в части открытости, чтобы добиться хорошего эффекта?

— Должно под строгим надзором идти раскрытие любой информации, связанной с персональными данными. А что касается быстрых исправлений — это в нашей стране не связано с открытостью. Открытых данных у нас достаточно — просто недостаточно возможностей их применения. Думаю, и журналистам, которым знакомо понятие самоцензуры, когда они знают больше, чем могут написать, об этом прекрасно известно, - цитата по материалу издания «Знак.Ком».

Публикация понравилась Ольге Смолиной

«Компромат-Урал»

Другие публикации

8.10.2025

Директор челябинского центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина Жазит Нургазинов стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие полагает, что в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб., используя полученные от администрации Челябинска субсидии. По данным источника в правоохранительных органах, сделка была заключена с ООО «Отдых», у которого руководство парка ранее арендовало аттракционы.

7.10.2025

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения в отношении бывших областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, его первого заместителя Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына. Их обвиняют в получении взяток на смехотворную общую сумму «свыше 4,4 млн руб», то есть, ниже цены приличного автомобиля. Впрочем, имя Николая Смирнова не раз звучало в уголовном деле топ-менеджеров «Облкоммунэнерго», а также в иске Генпрокуратуры по изъятию активов у Артёма Бикова и Алексея Боброва.

15.08.2025

Кампания по раскулачиванию долларового миллиардера Константина Струкова остаётся в сфере внимания редакции «Компромат-Урал». События уже обернулись несколькими коррупционными скандалами с участием должностных лиц, имевших, мягко говоря, тесные связи с опальным олигархом. Особенное внимание проверяющие из Москвы обратили на взаимоотношения Струкова с руководителями регионального управления Следственного комитета. Как выяснилось, он знаком и с экс-главой регионального СУ СКР Денисом Чернятьевым, которого ранее Александр Бастрыкин уволил по дискредитирующим основаниям, и с нынешним – Алексеем Колбасиным. Колбасин имеет от Бастрыкина почётную грамоту, а также награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени и именным оружием.